最近の記事

講演会・イベント情報

2016年5月12日 (木)

2016年4月25日 (月)

2016年3月28日 (月)

2016年2月29日 (月)

心不全地域連携勉強会

H28年2月26日岐阜ハートセンター ハートホールにおきまして心不全の地域連携勉強会を開催いたしました。

超高齢化社会を迎えた日本では心不全患者が増加の一途をたどっています。

心不全は再入院を繰り返す度に身体活動能力が低下し、予後が悪くなっていく事が知られており、心不全再入院の抑制が非常に需要です。その為には医師による医学的治療のみならず多職種から成るチームでの介入が必要であり、今後地域の連携が重要になってまいります。

今回、心不全診療・地域連携において中心的な役割をはたされている2人の先生をお迎えして勉強会を開催いたしました。

近隣の病院、クリニックの多数の先生方のご参加を頂きました。

総合司会は岐阜ハートセンター 循環器内科医長 川村一太先生

講演1「心不全患者に対する当院での取り組み」

岐阜ハートセンター循環器内科医長 川村一太先生

特別公演1「心不全患者における地域連携」

みながわ内科・循環器科クリニック 院長 皆川太郎先生

特別公演2「慢性心不全のリハビリテーション医療と地域連携」

名古屋大学大学院医学系研究科・医学部保健学科 教授 山田純生 先生

2016年2月25日 (木)

GHC院内講演会「Past,Present and Future of FFRCT」 Campbell Rogers,MD

2016年2月23日 岐阜ハートセンター ハートホールにおいてChief Medical Officer, HeartFlow,Inc. Mr. Cambpbell Rogers,MDさんの「Past,Present and Future of FFRCT」の講演会がありました。

Mr. Cambpbell Rogers,MDさんはFFRCTの世界先端を行く開発者です。

現在一般的に、冠動脈内に狭窄病変があると思われる場合、心臓カテーテル検査に加えプレッシャワイヤーを挿入して狭窄部前後の冠動脈圧差を測定し血流の阻害程度を判断します。

これをカテーテル検査をしなく、CT画像データーで判断できるようにしたのがFFRCTです。

当院もこの開発に協力することになりました。

Campbellさんを紹介する座長の松尾 仁司院長

講演されるCampbell Rogers,MD

講演後、参加者全員で記念撮影

2016年2月23日 (火)

DCA club Workshop 岐阜ハートセンター

2016年2月23日岐阜ハートセンター医局でDCA club Workshop が開催されました。

Course Directorは 豊橋ハートセンターの土金 悦夫 先生

日本全国各地から15名の医師が参加されました。

9:30のOpening Remarksに続き

9:35~ りんくう総合医療センターの武田 吉弘 先生のIVAS Learning

その後土金先生による

Case conferance Case1、 Case2

DCA Case1、 Case2

「エフィエントの話題 」 豊橋ハートセンター 土金悦夫先生

「Early clinical experience of new DCA」 豊橋ハートセンター 羽原真人先生

非常に盛り沢山のWorkshopでした。

医局でのWorkshopの様子

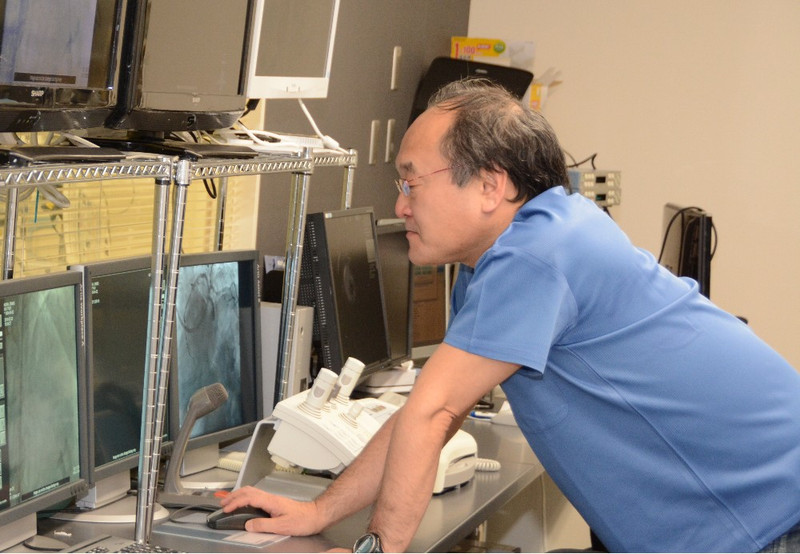

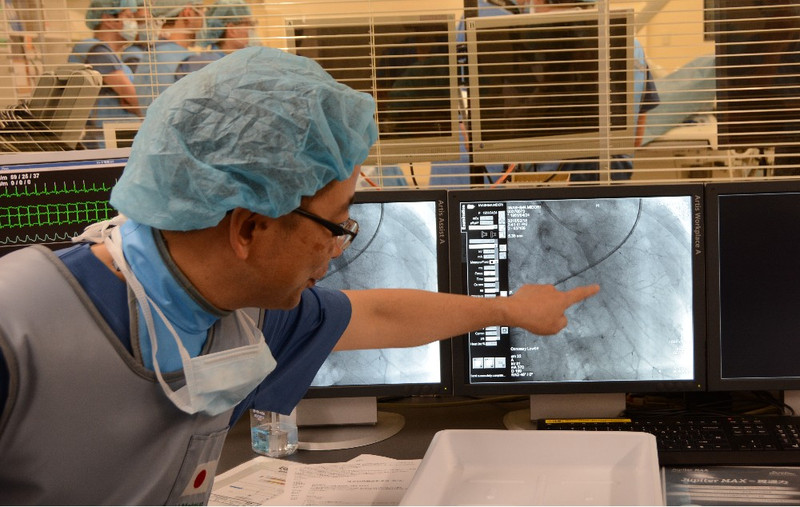

カテーテル操作室の画面を見ながらも指導された 土金悦夫先生

2016年2月19日 (金)

「岐阜肺高血圧症治療FORUM」開催

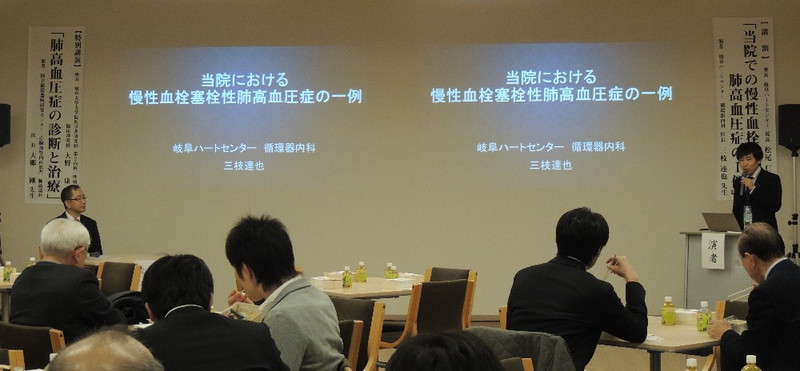

2016年2月18日 岐阜ハートセンターにおきまして「岐阜肺高血圧症治療FORUM」が開催されました。

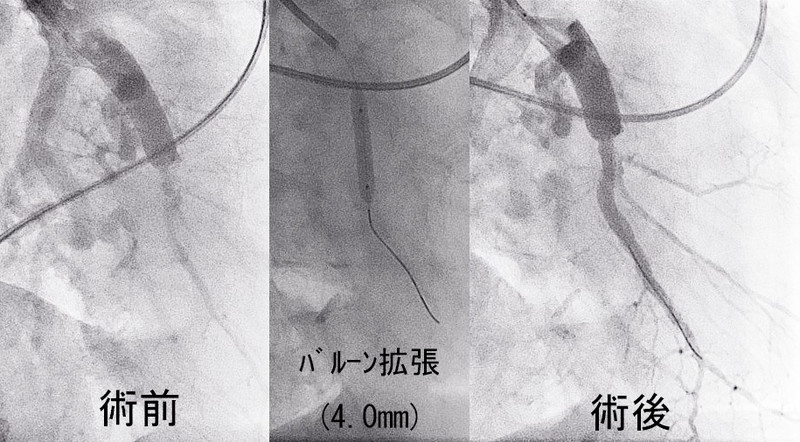

当院では初めて慢性血栓塞栓性肺高血圧症の患者さまに対して肺動脈拡張術が実施されました。

この実施に当たっては、経験豊富な国立循環器病研究センター心臓血管内顆部門 肺循環科 医長の大郷 剛先生に事前にご指導いただくと共に、当日、実技に立ち会って頂き、指導を頂きながら治療を行いました。

手技終了後、当日の事例を含め、「肺高血圧症の診断と治療」につて講演をしていただきました。

前日にはスタッフ全員が患者さまの検査結果をもとに詳細な事前打ち合わせを行いました。

手技を指導される大郷 剛先生

肺動脈の拡張結果

講演会

一般公演 座長 松尾 仁司 先生

岐阜ハートセンター 院長

テーマ「当院での慢性血栓塞栓性肺高血圧症の1例」

演者 三枝 達也

岐阜ハートセンター循環器内科 医長

特別公演 座長 大野 康 先生

岐阜大学大学院医学系研究科 第2内科・呼吸病態学 臨床准教授

テーマ「肺高血圧症の診断と治療」

演者 大郷 剛 先生

国立循環器病研究センター 心臓血管内顆部門 肺循環科 医長

2016年2月 9日 (火)

安八町れんげの会ふれあいサロン講演会「もっと知りたい”心筋梗塞”」

平成28年2月9日(火)、岐阜県安八町の入方農業技術センターにおいて「もっと知りたい”心筋梗塞”~カテーテル治療最前線~」と題しまして岐阜ハートセンター院長 松尾仁司先生の講演を行いました。

参加されたのは安八町の堀 正 町長をはじめ、入方れんげの会の皆様約40名が集まっていただきました。講演内容は心筋梗塞の病態から治療、予防について1時間の講演でした。

講演後の質問で「町の職員でメタボの人が多い。心筋梗塞を予防するためにも、それを解消する方法は?」などいろいろ質問が出されましたが、松尾院長は一つ一つ丁寧に答えられていました。

健康の為に朝6時から1時間ウォーキングをされている安八町長 堀 正 様

講演をする岐阜ハートセンター院長 松尾 仁司先生

2016年2月 5日 (金)

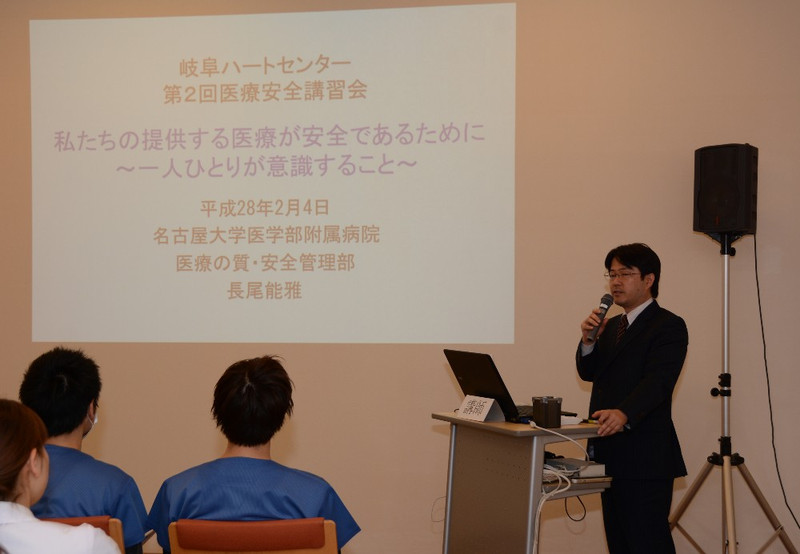

医療安全講習会「私たちの提供する医療が安全であるために」

平成28年2月4日岐阜ハートセンターハートホールにおいて職員全員を対象とした医療安全講習会が開催されました。

講師は名古屋大学医学部附属病院 医療の質・安全管理部 副病院長 長尾能雅 先生

講演テーマは「私たちの提供する医療法人 澄心会が安全であるために ~一人ひとりが意識すること~」

今回の講演は、

具体事例を基に医療従事者として、一人一人が何をするかを意識していなくてはいけない。

集団でやる場合には責任者を決めて進める必要がある。

何をしているか全ての医療者が理解する必要がある。

情報の遮断がリスクを爆発させてしまう。チーム内での情報、院内での情報、患者への情報、社会への情報、これらを遮断させないようにすべきである。

医師のインシデント報告は重要なものが含まれているので医師のインシデント報告は重要である。インシデント報告の件数の目安は、

①病床数の6.6倍、そしてその内の8%が医師の報告が望ましい。

②病床数の8.3倍のインシデント報告があればその中には有害事象の95%が含まれる。

報告行動が活性化している集団は医療安全が活性化している集団である。

いつもと違うことは直ぐ報告することが大事である。

今回の講演は具体例を中心にお話しされ非常に理解し易く今後の医療安全活動に役立つと感じた。

今回の講演には職員の多くが参加し、会場は満席、職員の医療安全に対する意識の高さが感じられた。

講演される長尾能雅先生

満員になった会場