最近の記事

健康かわら版

2010年8月30日 (月)

2009年8月 5日 (水)

CT検査その2 ステント再狭窄の判定にCTはいかがですか?

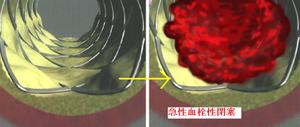

ステントが植え込まれた直後は金属がむき出しなので血液がステントに反応して急速に血栓閉塞する危険性があります(図)。その予防のために血液が凝固しにくいようにお薬を飲む必要があります。ではずっと飲み続けなければならないかというと、 人体はうまくできていてこのステントの上を覆うように新しい内膜を作ってくれるのです。これを新生内膜の増殖と呼びます。これは冠動脈の拡張に際して血管にどうしても傷がつくのでそれに対する正常な治癒反応なのです。従来のステント(ベアメタルステント いわゆる薬物溶出ステントではない)では、ステント植え込みから2週間から1か月で、ステントの大部分が被覆されます。ステントがこの新生内膜で覆われる1か月を過ぎるともうほとんど血栓閉塞は起こらないので強力な抗凝固薬は必要なくなります。

人体はうまくできていてこのステントの上を覆うように新しい内膜を作ってくれるのです。これを新生内膜の増殖と呼びます。これは冠動脈の拡張に際して血管にどうしても傷がつくのでそれに対する正常な治癒反応なのです。従来のステント(ベアメタルステント いわゆる薬物溶出ステントではない)では、ステント植え込みから2週間から1か月で、ステントの大部分が被覆されます。ステントがこの新生内膜で覆われる1か月を過ぎるともうほとんど血栓閉塞は起こらないので強力な抗凝固薬は必要なくなります。

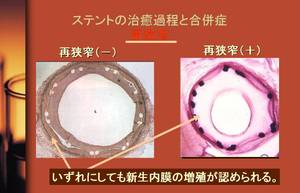

ただ、この増殖反応が強すぎて新生内膜が張りすぎるとステントの内腔が狭くなってしまうのです。けがした場合に、きれいに治る傷とケロイドのように少し盛り上がって治る傷があるのと同様です。この新生内膜の張りすぎた状態を再狭窄と呼びます(図)。

ただ、この増殖反応が強すぎて新生内膜が張りすぎるとステントの内腔が狭くなってしまうのです。けがした場合に、きれいに治る傷とケロイドのように少し盛り上がって治る傷があるのと同様です。この新生内膜の張りすぎた状態を再狭窄と呼びます(図)。

なぜステント再狭窄を確認する必要があるの?

従来のベアメタルステントを入れた場合はこのステント再狭窄は6か月頃が最も起こりやすく、その後はほとんど起きなくなります。したがって6ヶ月後が大丈夫ならずっと経過が良いことが分かっていますので、その後はお薬を減量したりすることができます。再狭窄が起きているのに、きちんと確認せずに薬を減量したり中止したりすると、狭くなっているために血流が悪くなり血栓ができる可能性があり危険です。

ステント再狭窄はCTで分かるのか?

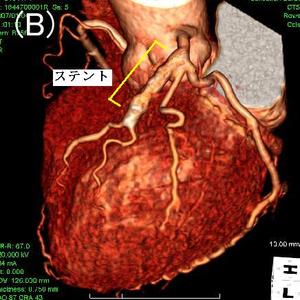

この患者様は左図の黄色線の部分にステントが入っているのですが、このままでは、ステントの中に十分な血流があるのかどうか分かりません。

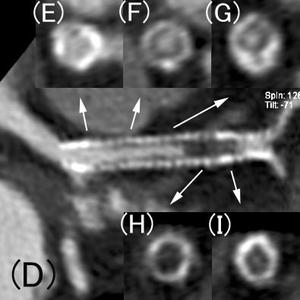

これをさらに詳しく検討したのが右図です。血管に沿って点線のように見えるのがステントです。ステントの内側に黒く見えるのがステントの中にあらたに増殖した新生内膜です。図のE、F、Gではステントの内側が黒く見えている新生内膜できれいに被覆されている様子が分かりますね。逆にH,Iでは、ほぼ完全にステント内腔新生内膜で狭くなっている(再狭窄をきたしている)のが良く分かると思います。当院の放射線部ではステントの種類ごとに最適化した条件で画像を作りステント再狭窄の診断をCTで可能にしています。

これをさらに詳しく検討したのが右図です。血管に沿って点線のように見えるのがステントです。ステントの内側に黒く見えるのがステントの中にあらたに増殖した新生内膜です。図のE、F、Gではステントの内側が黒く見えている新生内膜できれいに被覆されている様子が分かりますね。逆にH,Iでは、ほぼ完全にステント内腔新生内膜で狭くなっている(再狭窄をきたしている)のが良く分かると思います。当院の放射線部ではステントの種類ごとに最適化した条件で画像を作りステント再狭窄の診断をCTで可能にしています。

2009年8月 4日 (火)

閉塞性動脈硬化症とは? 第3回岐阜ハートセンター医療連携懇話会より

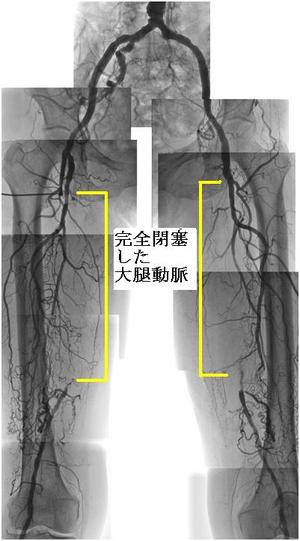

動脈硬化が原因で発症する疾患として脳卒中、心筋梗塞などが有名ですが、動脈硬化は脳や心臓のみにおこるわけではありません。下肢を栄養する大動脈、腸骨動脈、大腿動脈の狭窄、閉塞が原因で下肢虚血を生じる疾患が閉塞性動脈硬化症です。

その初期の症状は、下肢の冷感、しびれ感、そして歩行時の再現性あるふくらはぎや大腿部の痛みですが、歩行をやめるとよくなるという間欠性跛行が特徴的症状です。重症例では安静時にも痛みが生じるようになり、さらに重症化すると下肢に潰瘍を生じるようになり、放置すると下肢の切断が必要になります。

疫学的調査によると地域検診受診者の20%以上に閉塞性動脈硬化症が疑われる患者様が認められるという報告もあり、極めて頻度の高い疾患といえます。また脳卒中や冠動脈疾患を合併する確率が高いことも特徴であり、閉塞性動脈硬化症の68%に虚血性心疾患が合併し、42%に脳卒中が合併しているということが報告されています。

疫学的調査によると地域検診受診者の20%以上に閉塞性動脈硬化症が疑われる患者様が認められるという報告もあり、極めて頻度の高い疾患といえます。また脳卒中や冠動脈疾患を合併する確率が高いことも特徴であり、閉塞性動脈硬化症の68%に虚血性心疾患が合併し、42%に脳卒中が合併しているということが報告されています。

間欠性跛行の患者様の予後は極めて不良であり、間欠性跛行を生じる患者様の約30%が5年以内に血行再建術もしくは下肢切断が必要になり、潰瘍を生じるような重症例では1年以内に切断が必要になる症例が30%、死亡率が25%におよぶといわれています。これは乳癌や大腸癌、非ホジキンリンパ腫などの悪性腫瘍に匹敵する予後不良疾患であることを意味しています。よって早期の適切な診断と治療が極めて大切な疾患といえます。治療は薬物療法、運動療法、そしてカテーテルもしくは外科的血行再建療法があります。

我々、岐阜ハートセンターは、多くの症例を経験してきた医師からなる外科チームと内科チームで協力して治療方針を決定します。とりわけカテーテル治療における経験数は、スーパーバイザーである鈴木・加藤・土金・朝倉そして当院の上野・松尾を含めると1万例に及びます。

循環器内科では、開院から6か月で末梢動脈カテーテル治療を43名の重症下肢虚血の患者様の治療にあたらせていただき、多くの喜びの声をいただいております。是非、御相談ください。(文責 循環器内科 松尾)